Posts tagged “hiking”

-

Potrei fare un conto abbastanza preciso di quanti chilometri ho camminato. Adesso, così al volo, direi che questo numero si aggira intorno ai 3’200 (sui 4’270 totali). ↩︎

-

Che però vuole farmi pagare, giustamente. Io rinuncio perché tanto camminare non mi costa molto, vero? ↩︎

-

Dovrei sentire il parere di un/a linguista, ma non mi risulta che italiano ci sia questa ricchezza di vocabolario. Ci sono diversi termini per indicare il viaggio – tipo “gita”, “escursione”, “pellegrinaggio” – ma mi sembra che siano più varianti specifiche che spesso vengono usate come sinonimi di “viaggio” anche se non lo sono. ↩︎

-

Questo non significa che non esistano pericoli concreti (un temporale) o fastidi reali (le zanzare). ↩︎

-

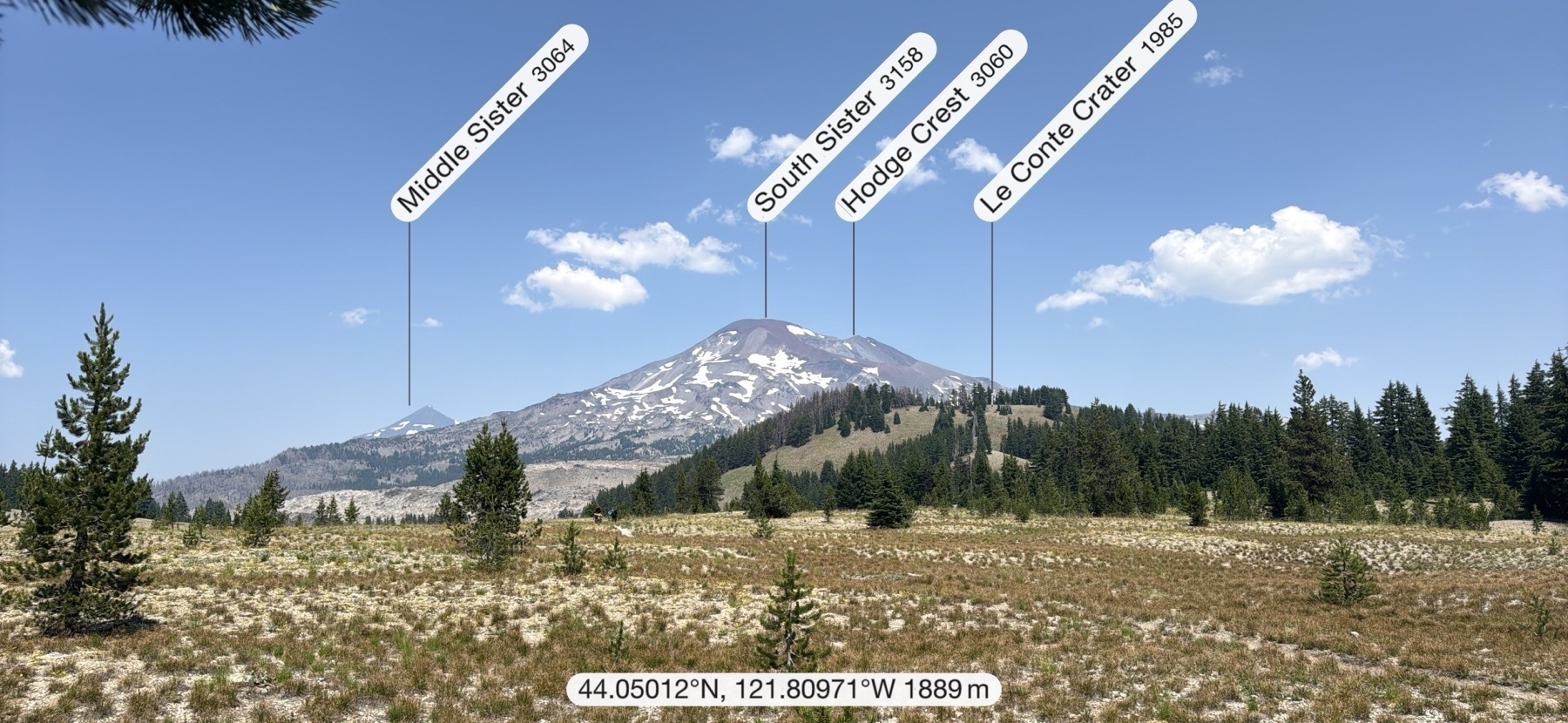

La South Sister, la più giovane delle sorelle, ha eruttato almeno duemila anni fa. Recentemente, attività sismiche insolite sono state registrate in sua prossimità, indicando che potrebbe essere più attiva del previsto. La North Sister, invece, è considerata estinta. ↩︎

-

Mancano 889 miglia, per la precisione. ↩︎

-

Mi sono inventato un nuovo termine: mero che sta per “moving zero”. Quando ci si sposta lungo il trail, ma non sul trail. ↩︎

-

In questo parco hanno girato sia “Jurassic Park” che “Il ritorno dello Jedi”. ↩︎

-

Il famigerato incendio che ha distrutta la cittadina di Paradise. ↩︎

-

Giusto un paio di fonti (in inglese) per avere un’idea più dettagliata. Due articoli pubblicati da Nature e uno dal New York Times. Anche in Canada gli incendi boschivi sono un problema enorme. ↩︎

-

Durante la cena, scopriamo di essere quasi in venti quella sera a casa sua. ↩︎

There and back again

Avrei voluto intitolare questa pagina come quella di due anni fa. Perché proprio due anni fa, alla fine di otto giorni di trekking sul Sentiero Italia in Trentino, scrissi quali erano i progetti futuri.

Tra questi c’era il sogno di camminare lungo uno spettacolare sentiero americano che andava dal confine meridionale con il Messico a quello settentrionale con il Canada. Quel sentiero si chiamava Pacific Crest Trail, un trail lungo più di quattromila chilometri.

Per ultima – ma solo perché, per adesso, si tratta di un’idea di progetto escursionistico che richiederà preparazione e allenamento (il problema al ginocchio mi ha insegnato qualcosa) – l’intenzione più ambiziosa di tutte: percorrere un tratto del Pacific Crest Trail, un lunghissimo trekking scenico che segue l’intera costa ovest degli Stati Uniti, dal Messico al Canada attraversando California, Oregon, e Washington. L’intero percorso è davvero un’impresa titanica non da poco, ma già progettare e riuscire a realizzare un paio di mesi di cammino su quel percorso è indubbiamente tra i miei sogni di long distance hiker.

Mentre sto scrivendo queste righe, sono nella mia tenda per l’ultima notte. Non ho potuto camminare tutti quei quattromila chilometri1 per molte ragioni, ma cosa importa quale distanza abbia camminato? A chi importa davvero? Importa però che sono riuscito a realizzare proprio quel desiderio, quella impresa titanica per cui non credevo di essere all’altezza. Oggi, sul confine canadese, tutto ciò che è successo nei quasi cinque mesi passati a camminare dal confine messicano mi ha dimostrato che invece sì, era un’impresa che potevo farcela. E ora posso davvero tornare a casa.

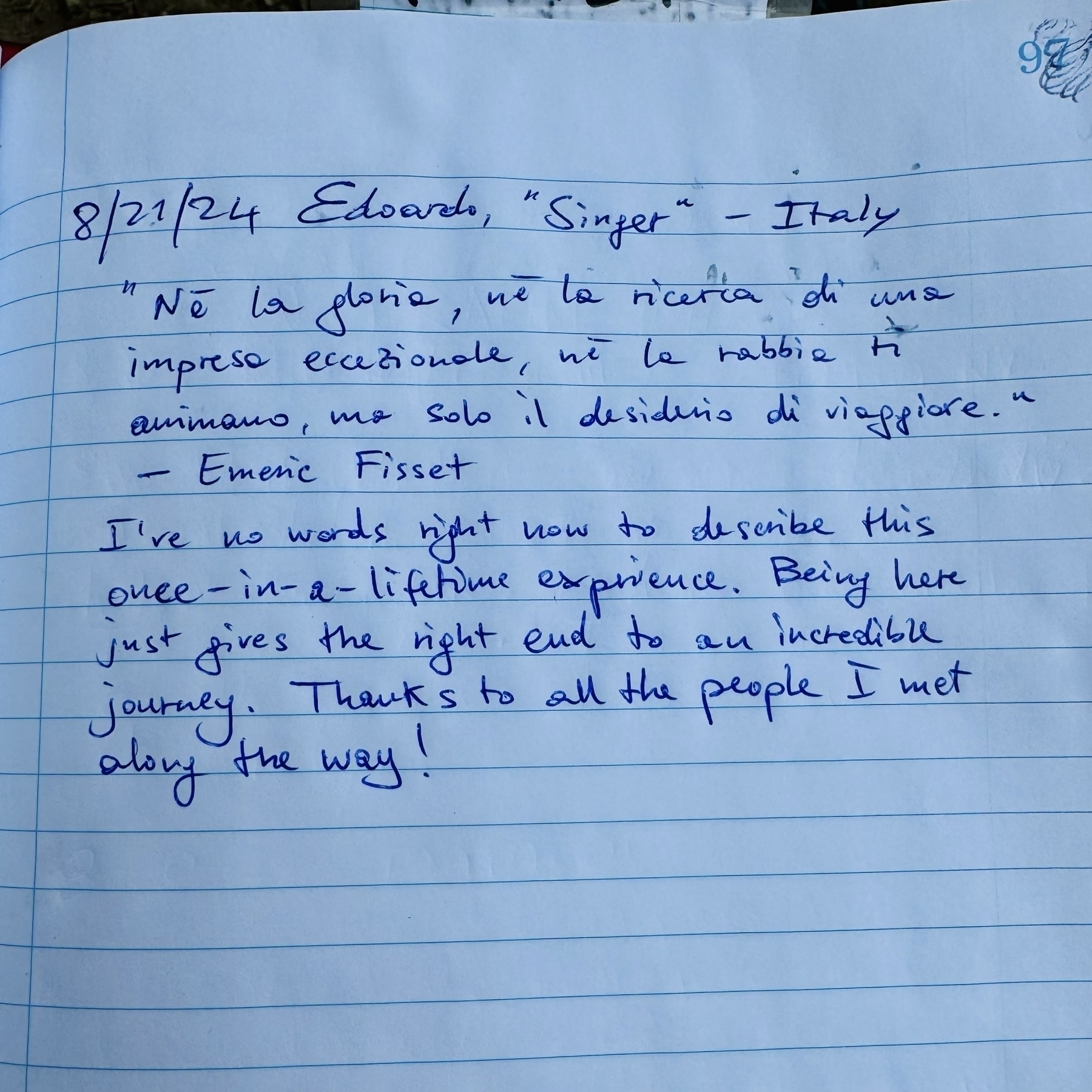

[…] Né la gloria, né la ricerca di un’impresa eccezionale, né la rabbia ti animano, ma solo il desiderio di viaggiare.

Non temere niente, né l’abbandono dei tuoi né quello della tua vita di oggi, né ciò che ti riservano i futuri giorni di cammino. Prendi lo zaino e traccia la tua strada, anche per un giorno, una settimana, un mese o una vita. L’amicizia occasionale diventerà il tuo cibo e la natura la tua amante. Così, quando la pioggia del cielo diventerà per te dolce come l’acqua di sorgente, il rumore del temporale prezioso come il rimbombo delle cascate, quando la danza delle fioriture e delle stagioni ti porterà via, quando il caldo e il freddo ti saranno indifferenti, quando invocherai la brezza o l’harmattan perché ti diano il gusto dell’andare oltre, quando desidererai la neve perché ti faccia ritrovare il desiderio di purezza e i deserti perché affinino la tua essenzialità, conoscerai l’ebbrezza del camminare, un’ebbrezza che non fa mai male, un’ebbrezza che non finisce.

“L’ebbrezza del camminare”, Emeric Fisset

Andare e tornare

Non arriverò in Canada, è ufficiale. Ho dovuto cambiare programma al volo stamattina, prima di arrivare ad Harts Pass, l’ultimo trailhead che mi separa dalla fine vera, ossia geografica, di questa lunga, lunga avventura.

Non arriverò in Canada perché sono senza un permesso di ingresso valido, e il motivo è semplice: ho mandato la richiesta troppo tardi, quindi pagherò questo ritardo rifacendo un pezzo di trail due volte. Trenta miglia contro le circa otto che mi sarebbero servite per arrivare a Manning Park, in British Columbia. Non sono però neanche mai entrato in Messico, quindi la situazione è abbastanza simmetrica.

Oggi pensavo che è persino più poetico arrivare al terminus, salutarlo, voltarsi e tornare indietro. Perché è quello che farò: tornerò finalmente a casa – passando per Seattle e Vancouver.

Leggevo in una newsletter arretrata di qualche mese fa:

Andare significa mettersi alla prova, abbandonare la propria comfort zone e lanciarsi in balia di territori totalmente inesplorati dalla nostra memoria. C’è la voglia di scoprire opportunità nuove e inaspettate, accettando anche la possibilità concreta di ritrovarsi alla fine del viaggio con un pugno di emozioni accartocciate.

Tornare è invece spesso visto come un ripiego o una ritirata, oppure ciò che bisogna fare quando abbiamo esaurito il tempo a disposizione – per esempio, di una vacanza. Ma questa non è una vacanza.

[…] Riflettendoci, tornare comporta anche il saper accettare che i luoghi, così come le persone, cambiano. Accettando il fatto che quello che ricordavamo potrebbe non esistere neanche più.

[…] Tornare significa anche dovere affrontare le conseguenze di chi siamo diventati.

Non so ancora dire quanto io sia cambiato, che persona diversa tornerà da questo viaggio. Sono sicuro che qualche cambiamento sia avvenuto perché ho dovuto affrontare me stesso e difficoltà esterne più e più volte. Penso che altre persone – famiglia e amici – potrebbero aiutarmi a capire meglio quale Edoardo, soprannominato Singer ancora per un giorno, rientrerà in Italia tra circa una settimana. Ci vorrà del tempo per capirlo e vorrei prendermi tutto quello che mi serve.

Incrociando hikers che già tornavano dal confine, quasi tutti mi salutavano con “congrats”, come se avessi appena conseguito una laurea. “Ma che cosa ho fatto”, mi chiedevo. Non l’ho ancora realizzato, ma un indizio concreto ce l’avrò domani, a circa quattordici miglia dal luogo in cui ho piazzato la tenda per la penultima volta.

Un po’ di Washington

Oggi ho un po’ – anzi, parecchio – tempo per scrivere e fare un po’ di ordine mentale.

Ieri, ripartito da Portland alle dieci, dopo vari ritardi, autobus, e passaggi in auto, sono arrivato a White Pass alle sei quasi precise, giusto in tempo per comprare due birre alla stazione di servizio prima che chiudesse. Ci sono arrivato abbastanza facilmente solo grazie ad alcune fortunate coincidenze. A Portland, ho conosciuto Ash, ragazzo dell’Idaho, e Axeman, tedesco sulla sessantina con una casa in Alto Adige. Loro avevano contattato Greg, un trail angel che stava aiutando gli hiker a bypassare l’incendio nella zona del Monte Adams. C’era un posto extra in auto con loro, così mi sono aggregato. A parte la durata del viaggio, è stato facile arrivare fino al passo.

Ieri sera tre miglia scarse, dopo aver bevuto un paio di birre in compagnia delle due nuove conoscenze, mentre oggi giornata piena da quasi ventiquattro. Ahimè, dovendo recuperare tre giorni di stop, mi è ricomparso il dolore muscolare al polpaccio sinistro, così ho camminato molto lento e sempre dolorante dalla pausa pranzo in poi. L’ultima volta era stata dopo mini-vacanza ad Arcata, sulla costa nella California settentrionale.

Snoqualmie Pass è a settantadue miglia da qui, e ho pensato tutto il giorno a cosa farò una volta arrivato là. La motivazione a proseguire è tenuta in vita dal sapere di essere sempre più vicino alla fine. Ho camminato più di quanto credessi di essere in grado, ho visto più parchi e foreste in solo quattro mesi di qualunque altra persona, ho imparato più di quello che avrei pensato di poter imparare. Cosa voglio ancora? Solo una cosa, se possibile: la foto a suggello di questa avventura, cioè una foto gemella al Northern Terminus. Non è solo un simbolo? Lo è, e infatti conta esclusivamente per me che posso dargli un significato. Non vorrà dire che avrò camminato tutte le miglia del PCT (non mi è mai importato) o che ho seguito un continuous path from Mexico to Canada (altra cosa che non mi ha mai riguardato), ma sarà una foto importante che segnerà la fine simbolica del viaggio. Se c’è ancora una cosa che vorrei da questo viaggio è solo questa.

L’ultima sfida

Non posso sapere se sarà davvero l’ultima, ma mi aspetta l’ennesima prova a cui mi sta sottoponendo il trail.

Tornerò a camminare mercoledì pomeriggio, se tutto va bene, o al più tardi giovedì. Partirò da solo, ma è assai probabile che incontri altri hiker che faranno il mio stesso giro. Mi sto sforzando molto di non prendere la decisione definitiva di finirla qui perché sono convinto che me ne pentirei se non camminassi neppure un giorno in Washington. Non m’importa più per quante e quali miglia, voglio solo poter dire di aver percorso un pezzo del PCT anche in questo stato, e poi me ne tornerò a casa contento. Non m’importa neppure di arrivare al Northern Terminus, e ciò potrebbe suonare pazzesco: non è il motivo per cui ho deciso di camminare per cinque mesi? La risposta è no, non lo è mai stato, è sempre stato un’altra cosa: è l’obiettivo che mi sono posto all’inizio, ad aprile, quando ho guardato per l’ultima volta il Terminus gemello al confine con il Messico.

So che continuare a ripetere che mi manca la motivazione suona come un capriccio infantile. Però è la pura verità. Forse il fatto di essere completamente da solo, di dover contare solo su me stesso per ogni cosa, mi sta pesando più di quanto credessi. Il vero problema di questa situazione è che sto cercando di fare dei piani futuri basandomi sullo stato emotivo e mentale di adesso: una previsione completamente inaffidabile. Domani andrò a Portland, mi farò un giro in città martedì e sbrigherò qualche commissione, ma so che sto dilazionando il momento in cui devo tornare a camminare. Eppure sarebbe così semplice dire basta e organizzare il rientro, ma non sono in grado di farlo per il motivo sopra: mi pentirei di non averci provato, di non essermi fidato di me stesso, di aver ritrovato una paura che credevo di aver superato.

C’è anche un’altra cosa, un altro fenomeno che accade quando sei in città. La città è dispersiva, frammenta qualunque cosa, inclusi i gruppi di hiker più solidi. Quindi ti senti solo, ti senti come se avessi perso la tua famiglia, ti senti abbandonato. Non mi piace vivere la solitudine in questo modo.

Mi ricordo ancora benissimo il giorno in cui mio padre mi accompagnò all’aeroporto, il 4 aprile scorso. Quando mi salutò alle partenze di Milano-Malpensa, mi disse: “quando sei stanco, torna a casa”. Non mi ha detto “quando arrivi alla fine”. Quando sei stanco, torna a casa. Io adesso sono abbastanza stanco, credo di aver vissuto tutto quello che cercavo, di aver imparato molto più di quello che pensavo, e sono certo di portarmi a casa un bagaglio inestimabile di esperienze, nuove abilità, più mature consapevolezze. Andrò avanti, raggiungerò questo traguardo molto vicino alla fine geografica di questo percorso soltanto per poter dire a me stesso che ce l’ho fatta un’altra volta, che mi sono messo in testa un obiettivo e l’ho raggiunto. Non che abbia bisogno di dimostrare nulla a nessuno, ma ho bisogno di fare anche questo sforzo, di riuscire ad arrivare fino a questo punto per poter dire “adesso posso davvero tornare a casa. Voglio tornare a casa.”

Solitudine

Mi mancano meno di dieci miglia e avrò concluso anche l’Oregon. Domani mi aspetta l’ultima metà (un po’ di più) di discesa verso Cascade Locks, e non vedo l’ora di arrivarci.

Oggi non ero sicuro che sarei arrivato dove sono accampato ora, così vicino alla fine. Sono molto soddisfatto, anche se mi è costata abbastanza. Avrei potuto fermarmi con altre persone dove era obbligatorio abbandonare il PCT e seguire l’Eagle Creek Trail a causa dell’incendio. Però ho davvero voglia di arrivare in città, di fermarmi, riposarmi un po’, e poi tornare a pensare a come e cosa farò dopo. Penso a come riuscirò a camminare in Washington, dove il trail attraversa alcune delle zone più remote di tutto il percorso, quando ho così tanta voglia – e sempre più frequente – di tornare in città, dove c’è internet, i caffè, i pub, la gente, e un po’ di casino. Sono stanco della tranquillità monotona dei boschi. È così assurdo dirlo?

Ho camminato da solo tutto il giorno anche oggi. Non è che non abbia incontrato nessuno, ma nessuno stava camminando con me. Anche questo, forse, mi pesa un po’. La compagnia di Fabio, con i suoi alti e bassi, era una costante da quattro mesi. Ora che dal lago Olallie sono per conto mio, come mi sento, mi dovrei chiedere? Solo? Impaurito? Oppure contento di essere già riuscito a dimostrare che me la cavo tranquillamente anche per conto mio? La risposta la conoscevo già, però. Sono anni che vivo da solo; questa sul trail è soltanto un’altra forma di solitudine. Non dico che ho cambiato idea sul vivere da solo, ma non ho neppure cambiato la mia convinzione che io non sono una persona solitaria, cioè che gode di più quando non ha nessuno intorno. A me piace condividere esperienze o chiacchierare con altre persone; mi piace fare nuove conoscenze – anche se sono timido sui primi passi – e approfondire quelle meno recenti. Sono però un po’ stanco di passare ogni giorno da solo, e temo che questo sia il destino della mia quotidianità. Saper stare bene da soli, essere in grado di bastare a se stessi, non andare nel panico quando non si ha nessuno con cui condividere dei momenti della propria vita sono tutte qualità essenziali per una persona matura – si tratta di avere una buona emotional intelligence. Tutta un’altra cosa è essere incapaci di instaurare legami solidi o non volerlo fare per uno o più pregiudizi.

Chi è un viaggiatore?

Sono davanti al Timothy Lake ad aspettare che la mia cena sia pronta. Non ho ancora montata la tenda, né trovato un posto dove lo farò. È la prima volta da aprile che non sto per cenare nel posto in cui dormirò. Il motivo? Sono stato un po’ ottimista e credevo che fosse più facile strappare una notte gratis in un campeggio attrezzato; e invece no: avrei dovuto pagare $22 per un posto tenda, quando se proseguissi circa un miglio sarei sull’altra sponda del lago e ci sarebbero molti (spero) posti tenda gratuiti. Perché allora sono venuto qui? Per cercare della comodità? Per ispirare pietà o compassione?

Partito di buonora dal lago Olallie, ho macinato le prime dieci miglia in meno di tre ore. Di questo passo, mi sono detto, arrivo a mezzogiorno al punto in cui avrei voluto fermarmi per la notte. E invece le successive nove miglia sono state una fatica crescente, soprattutto le ultime tre: avevo i muscoli del collo del piede destro che continuavano a darmi fastidio, lo stretching non aiutava. Lentamente, riascoltando Rovelli che leggeva il suo “L’ordine del tempo”, sono arrivato al Whitewater Creek, dove una vespa ha tentato di pungermi dopo che avevamo convissuto pacificamente per tutta la mia pausa pranzo. Erano le due e mezzo passate, ancora qualche dolorino muscolare, ma mi sono rimesso in marcia per le ultime (pensavo) nove miglia. La meta era un horse camp – che è esattamente ciò che sembra – dove ci avrebbe aspettato un po’ di trail magic. Tre ore più tardi ero seduto su una sedia pieghevole da campeggio a bere due Mountain Dew, mangiare Oreo e caramelle, grazie a Dave e Connie, una coppia in pensione che abita a cinquanta miglia e ha ben sei cavalli. I due ci dicono che andranno via in serata, quindi il campeggio nel loro spazio è libero. Io però vorrei arrivare fino al Timothy Lake, perché vorrei riuscire a trovare un posto in un campeggio attrezzato. Alla fine di questa lunga giornata avrò camminato ben più di trenta miglia: ecco un altro traguardo raggiunto senza volerlo, a ormai poco meno di seicento miglia dal Canada.

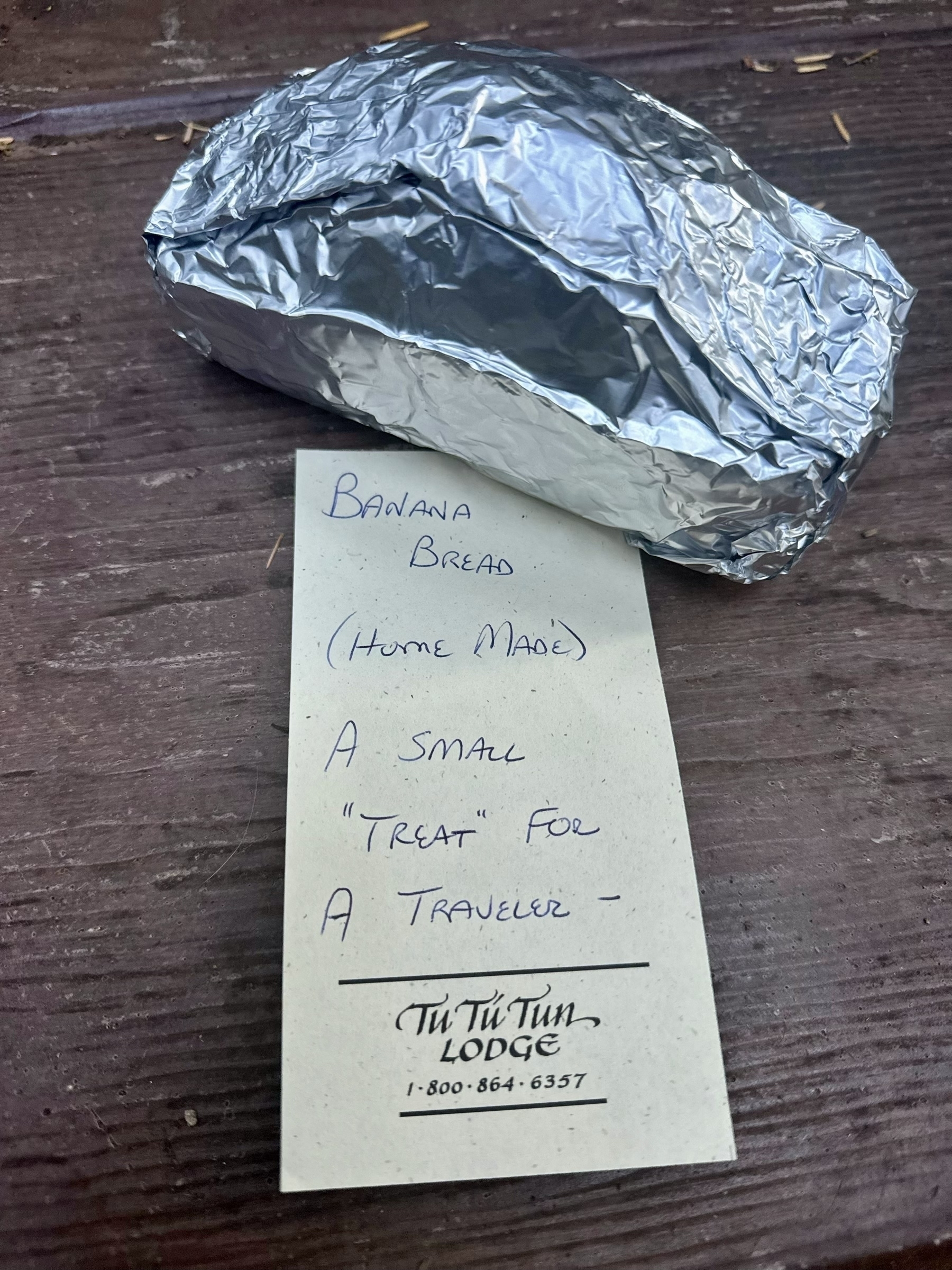

Qual è stato un lato positivo dell’aver fatto un giro nel campeggio attrezzato? Ho chiesto a una coppia di anziani se una piazzola fosse libera. Loro mi dicono che sì, dovrebbe esserlo per stanotte, ma meglio chiedere al camp host1. Mi chiedono dove stia andando; io gli dico del PCT e da quanto sono in viaggio, e le reazioni sono sempre le stesse, molto apprezzate: stupore, rispetto, ammirazione. Quando ritorno dopo aver parlato con il gestore del campeggio, gli dico che andrò a cercarmi un posto gratis sull’altra sponda del lago. Loro mi offrono uno spazio in piano nella loro piazzola, ma per la prima volta non ho il coraggio di dire di sì. Preparo la cena e nel frattempo vado a lavarmi nel lago; quando torno, trovo una fetta di torta fatta in casa e avvolta in carta stagnola con un biglietto sotto: “a small treat for a traveler”.

Breve digressione linguistica: è interessante notare con quali parole la lingua inglese2 denoti una persona che viaggia. Ci sono ben tre parole (anzi, quattro) che indicano la stessa persona e ne sottolineano caratteri diversi.

La prima, la più simile all’italiano: voyage (e voyager la persona, non il programma tv di dubbia qualità). Arriva dal francese antico voiage, parola che richiama il latino viaticum, cioè le provviste per il viaggio. La radice è la parola “via”, quindi la strada da percorrere. È una parola che indica la componente più materiale di un viaggio.

La seconda è journey, di nuovo importata dal francese antico jornée. Anche qui è facile notare l’assonanza con il moderno journée, ossia una giornata. In questo termine, il viaggio è qualcosa che ha la durata di un giorno, o forse di più. La persona che viaggia è perciò una che dedica tempo, molto tempo, a questa attività. È una persona che si prende del tempo per coprire la distanza che la porterà da un punto a un altro, quale che sia il motivo e non importa quali difficoltà dovrà superare.

“Difficoltà” è proprio il concetto al centro della terza parola inglese: travel. E per la terza volta, c’è un passaggio dal francese travail. In inglese corrente significa “sforzo laborioso”, mentre in francese indica una comune occupazione lavorativa. L’origine è più brutale: viene dal latino trepalium, ossia “strumento di tortura”. Al cuore di travel c’è perciò l’idea meno desiderabile di sofferenza, quella inflitta da una persona a un’altra spesso per puro godimento sadico. Sadismo a parte, un viaggio comporterà inevitabilmente qualche forma di sofferenza, un dolore di qualche tipo.

C’è una quarta parola, forse la più bella, che non arriva dal latino e racchiude tutti questi significati. Proviene dal greco e dà il titolo a uno dei poemi più celebri al mondo: odyssey. La radice è la parola greca odynē, che significa proprio “dolore”. Sappiamo tutti quale storia racconta l’Odissea: il viaggio più lungo, più faticoso, più doloroso di tutti di uno degli eroi più famosi di sempre; un uomo che parte alla ricerca della gloria eterna attraverso la conquista di una terra considerata finora inespugnabile, ma che sulla via del ritorno perde tutto, torna a casa, e scopre che deve riconquistare pure ciò che era suo di diritto. Ecco perché un’odissea è il viaggio epico per eccellenza.

Sorrido e ringrazio la coppia a distanza. Ecco dove non pensavo di trovare quel poco di energia che mi serviva per andarmi a cercare un posto per la notte. Dopo aver camminato per duemila miglia ed essere in giro con uno zaino che contiene tutto l’essenziale, oggi per la prima volta mi sento davvero un viaggiatore.

Tell me about a complicated man.

Muse, tell me how he wandered and was lost

when he had wrecked the holy town of Troy,

and where he went, and who he met, the pain

he suffered in the storms at sea, and how

he worked to save his life and bring his men

back home.

The Odyssey, Book 1, translated by Emily Wilson

Gli ultimi cento dell’Oregon

Patience, like a muscle, must be exercised to get stronger. A blog post by Caitlin Olson

Mancano un po’ più di cento miglia, ma domani sera ne avrò camminate abbastanza da avere un numero a due cifre. Oggi sono entrato nella Mount Jefferson Wilderness, e il monte del nome è uno dei tre protagonisti di quest’ultima parte dello stato più corto che si attraversa lungo il PCT.

Il problema della poca voglia però rimane. Non è certo una cosa che si dissipa in qualche ora o in un paio di giorni. Dovrei essere soddisfatto (e lo sono, in fondo) perché ho camminato anche più del previsto, e ciò è solo un vantaggio per i giorni seguenti. Però mi sto davvero trascinando. Vado avanti perché so che il prossimo stop sarà il Timberline Lodge, un posto iconico per gli hikers perché offre un rinomato buffet a pranzo e cena. Iconico anche per chi hiker non lo è, perché gli esterni del lodge sono stati usati nel film “The Shining” di Stanley Kubrick. Ieri Andrea mi chiedeva se mi mancasse il cinema; non gli ho risposto nell’audio, ma direi proprio di sì. Non quanto mi manca poter mangiare quotidianamente frutta e verdura, la prima cosa che compro sempre quando arrivo in un supermercato qualsiasi. Proprio adesso pagherei dieci dollari per una scodella di macedonia, o una mela fresca e succosa, oppure un po’ di anguria. Sono desideri viscerali, quelli che alcune volte si chiamano “voglie”.

Ho pensato alla mia risposta a questa domanda: ma se ne avessi la possibilità, adesso tornerei a casa? Se incontrassi una persona disposta ad accompagnarmi ovunque dal trail, le chiederei di portarmi a Vancouver dove tutto dovrebbe concludersi? Non lo so, ma propenderei per un “no”. Perché in fondo rimpiangerei l’essermi arreso per un po’ di nostalgia di casa e noia di ciò che sto facendo. Se la scelta fosse dovuta a una causa di forza maggiore, allora non avrei problemi. L’ho già detto e lo ripeto: ho già portato a casa tutto il minimo per cui ero partito e sono molto contento di aver raggiunto questo punto – duemila miglia 🎉 – molte altre persone hanno abbandonato prima e per molto meno. Io voglio arrivare alla fine, non vedo l’ora, ma vorrei non dover impiegarci un altro mese e fare tutta la fatica che so mi verrà chiesta da domani al giorno in cui varcherò il confine col Canada. Lo so che quel giorno arriverà, persino prima di quanto creda, ma non posso passare i giorni che mancano a desiderare solo quel traguardo. Devo riuscire a vivere ogni giorno per quello che mi offre, cercando di apprezzare il bello e non lasciandomi turbare troppo dal brutto. Lo so che è difficile, ma a un mese circa dalla fine di questo viaggio epico, come potrebbe essere facile?

Un problema di una thru-hike

Giornata che avevo pensato di passare a Bend, facendo uno zero completo. E invece sono tornato sul trail; o meglio, sono tornato verso il trail, al Big Lake Youth Camp – un campeggio estivo per ragazzi, gestito dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno, che offre un notevole supporto agli hiker, gratuitamente. Era una tappa obbligata perché avevo spedito un pacco di cibo, perciò mi andava anche bene esserci passato un po’ prima del piano originale. Ora mi attende l’ultima sezione di un centinaio di miglia fino al Timberline Lodge (dove ho spedito un altro pacco di cibo), e poi meno di cinquanta miglia al confine con lo stato di Washington.

Ho dedicato un po’ di tempo questo pomeriggio a un po’ di socialità “a distanza”. Ho recuperato i messaggi vocali di Andre e Cristina, Maríka, qualche messaggio scritto di Veronica. Ho poi risposto a tutti, anche a Giulio che mi aveva scritto ormai un paio di giorni fa. E a tutti ho detta la stessa cosa: sono un po’ stanco mentalmente di camminare. Di dover pensare soltanto a camminare e andare avanti. Non posso dire di non avere più voglia, ma negare che il pensiero di dover passare i prossimi quattro giorni a macinare altre venti o più miglia al giorno non mi entusiasma. Perché lo sto facendo?

Qualche ora fa, mentre registravo i messaggi vocali per Andre, pensavo che era stata la voglia di tornare a camminare e quella di rifuggire la città1 che mi avevano spinto a non rimanere a Bend. Eppure, dopo aver fatto due piani per i prossimi giorni, il pensiero di dover accumulare altre miglia, ancora e ancora, mi scoraggia. Come posso riaccendere la motivazione che mi serve per arrivare alla fine?

Andrew, il ragazzo inglese con cui siamo partiti ad aprile, ha deciso di saltare in avanti, fino al confine col Washington e poi camminare verso sud. Anche lui mostra di avere qualche problema con il trovare la motivazione e continua a rivedere i suoi piani. Il tizio che ci ha accompagnati in macchina fino a Big Lake ci raccontava di quando aveva parlato con Andrew, che gli aveva confidato un po’ di preoccupazioni, legate perlopiù agli incendi, ai vari detour necessari, e alla qualità dell’aria. L’abbiamo tutti velatamente preso in giro per questo suo comportamento confuso e un po’ disorganizzato. Ma possiamo davvero biasimarlo? Davvero non comprendiamo che l’origine di questo suo stato d’animo è forse la stessa – cioè la mancanza di uno scopo?

Faccio molta fatica a rispondere a una domanda che mi fanno tante delle persone con cui parlo per poco tempo – per esempio, quelle che mi caricano quando faccio autostop. “Qual è la sezione più bella?” Oppure: “qual è la tua top three?” E io non so rispondere. Ho visto e camminato attraverso talmente tante wilderness area, foreste e parchi nazionali che non so scegliere. Non mi ricorderei più com’è stato salire fino al passo di Forester o sul monte Whitney se non andassi a rileggermi il diario. Perciò cosa me ne può fregare di aggiungere altra roba a questa lista? Quanto meraviglioso potrà mai essere il Timothy Lake, il lago Olallie, o il Monte Hood dietro al Timberline Lodge? Oppure il tanto atteso Ponte degli Dei sul fiume Columbia2? Ecco qual è uno dei problemi di una thru-hike: è un’indigestione, è un’esagerazione di esperienze uniche e senz’altro meravigliose, ma che non puoi davvero processare e di cui non puoi veramente godere. Almeno sul momento.

Almost anything carried to its logical extreme becomes depressing, if not carcinogenic.

Ursula K. LeGuin, “The left hand of darkness”

Cosa pensano di me gli altri?

Giornata più leggera di ieri, ma sempre intensa. Un inizio in boschi fitti e ombrosi (e pieni di zanzare che tendevano agguati a gruppi), per poi cambiare nettamente ambiente poco dopo i venti chilometri.

Più mi avvicinavo alle Tre Sorelle, più le foreste si diradavano e lasciavano spazio a lunghe distese di sabbia molto fine e scura, rocce tanto leggere che sembrano quelle finte che si usano per il presepe di Natale, e qualche arbusto basso. I boschi riprendono a chiazze – spesso bruciate da qualche incendio – ma non si cammina più in quelle foreste per cui è famoso l’Oregon. Ora sono accampato a un centinaio di metri dal Reese Lake, proprio di fronte alla Middle Sister. Domani mi aspettano un po’ meno di trenta chilometri (e molto meno dislivello di oggi) per arrivare al McKenzie Pass, da cui scenderò in città. Finalmente, perché ho davvero bisogno di un po’ di riposo cittadino.

Forse a causa della mega maratona di ieri (quasi cinquanta chilometri), stamattina sentivo una strana rigidità muscolare alla gamba destra. Così ho considerato l’idea di fermarmi a un resort su un lago da cui saremmo passati, ma sarebbe servita una deviazione di quasi sei chilometri. E se da lì decidessi di non proseguire e andare direttamente in città trovando un passaggio? Cosa penserebbe Fabio di me? E se lo raccontassi ad Alex e Sarah, cosa direbbero? Che sono uno sfaticato? O un debole? Oppure poco convinto di voler continuare?

Così ho cominciato a riflettere: perché ci preoccupiamo così tanto di ciò che gli altri pensano di noi? Risposta semplice: siamo animali sociali, il parere degli altri membri della nostra cerchia sociale conta. Sarà anche vero, ma mi sembra solo un pezzo della risposta. Io sono un convinto sostenitore dell’idea che sono le nostre azioni e i nostri comportamenti a definire chi siamo o chi vorremmo essere. Non certo quello che pensiamo di essere, né tantomeno quello che gli altri pensano di noi o vorrebbero che noi fossimo. Quindi perché ci importa così tanto? Perché il giudizio altrui – che per definizione è un’opinione lecita ma pur sempre soggettiva – riesce a condizionare così tanto il nostro agire? Il miglior comportamento che potremmo avere sarebbe quello di continuare a considerare ciò che mi dicono gli altri, ma non lasciare che ciò sia l’ultima parola su nessuna mia decisione. Mi rendo conto che potrebbe essere estrema come soluzione: ci sono infatti alcune situazioni in cui è fondamentale prendere una decisione in due o più persone – per esempio tra genitori quando c’è di mezzo l’educazione dei figli.

Anche se di norma non seguo assiduamente un evento sportivo come le Olimpiadi, lo sto facendo qui sul trail quando riesco a scaricare qualche puntata del podcast “Tienimi Parigi”, la versione olimpica del podcast quotidiano di Matteo Bordone. Ha un taglio leggero, cerca di approfondire gli aspetti che sembrerebbero più superficiali, ed è un ottimo passatempo per quei tratti più o meno noiosi di cammino. Internet c’è comunque solo a sprazzi, ma ogni tanto basta e avanza. Ed essere indietro di qualche giorno non è una tragedia.

Ho deciso che passerò sabato in città; non so ancora se Sisters o Bend, ma più probabilmente la seconda perché un po’ di più grossa. So che avrò da fare i soliti acquisti per il cibo, ma voglio anche riposarmi. Penso che sia anche arrivato il momento di gestire il resto di questo viaggio per conto mio. Dopo più di cento giorni, credo di essere pronto.

Uomo vs natura

Si legge un po’ in qualunque guida del PCT che l’Oregon è lo stato in cui si cammina più velocemente. La ragione principale è il discreto dislivello da coprire spalmato su molte miglia. Oggi, per esempio, ho camminato per quarantasette chilometri con un dislivello positivo di soli 785 metri. Coprire una distanza simile lungo la Sierra Nevada comporterebbe un dislivello almeno triplo, il che renderebbe una giornata così lunga insostenibile alla maggioranza degli hiker – forse quelli super allenati la porterebbero a casa.

Avendo dormito in un bivacco, stamattina sono riuscito a prepararmi in meno di mezz’ora: alle sei e trenta ero già in marcia, conscio che sarebbe stata una lunga giornata – la più lunga in assoluto finora, e senz’altro la più lunga fino al prossimo stop. Proprio quando mi sono chiuso la porta del bivacco dietro di me, ho ripensato a quando mi avesse fatto sentire più in pericolo dormire in un edificio di legno costruito dall’uomo. Mi vergogno a dirlo, ma durante la notte ho persino messo un ceppo di legno davanti alla porta, con l’intento di prevenire un ingresso indesiderato. Di chi? Di quale animale? Sì, è probabile che ci fossero diversi topi all’interno del bivacco – e hanno fatto rumore tutta la notte (ma avevo messo i tappi) – ma com’è possibile che mi senta più al sicuro a dormire in tenda, dove solo due sottili zanzariere mi separano da fuori? Credo che la chiave sia proprio questa parola: fuori. Quando esiste un confine materiale, artificiale a cui associamo un senso di sicurezza – tipo le mura di una casa – allora ciò che sta fuori è spesso considerato ostile, pericoloso, da tenere lontano. Ecco che quindi nasce la paura di una strana forma di invasione: non ammettiamo intrusi da là fuori. Ragionare così è una retorica da guerra, in cui ci sono confini, alleati con cui li condividiamo e nemici da cui li difendiamo. Ma in mezzo a un bosco, sul bordo di un lago, o vicino a un passo chi sono questi nemici? Davvero pensiamo che lo siano gli animali? Orsi, roditori, cervi, e zanzare? Una tenda è una timida e quasi inutile difesa contro qualsiasi cosa possa seriamente recarci un danno. E allora cosa cambia davvero? Io credo che le parole “fuori” e “dentro” perdano il loro significato; non c’è un vero confine, noi siamo parte dell’ambiente in cui ci troviamo. Siamo nella natura, con la natura, non altro da essa. Non c’è davvero nulla da cui dobbiamo sentirci attaccati1. Si potrebbe poi discutere su chi sia davvero l’intruso in un ambiente naturale in cui si fa di tutto per preservarlo incontaminato – cosa che non è ovviamente possibile sempre o al cento per cento.

Capisco perché in Oregon si cammina veloci: è un po’ noioso e tutto uguale, non ci sono grandi novità. Credo che l’ultima parte, quella più a nord, potrebbe essere più interessante. E anche tra domani e venerdì dovrebbe esserci un altro cambio netto di ambiente: le foreste di diraderanno un poco e lasceranno spazio a terreni più vulcanici poco adatti a molti tipi di vegetazione. Passeremo accanto a tre vulcani ormai inattivi2 chiamati Three Sisters. Forse sono un po’ annoiato e non vedo l’ora di cambiare di nuovo stato – forse anche perché sarà l’ultimo, e comincerò a vedere la fine che sto desiderando sempre di più – ma non devo perdere di vista ciò per cui vale ancora la pena essere qui a camminare ogni giorno.

Is it finished?

Così mi chiede la frase casuale del giorno pescata dalle Oblique Strategies. E penso che la risposta sia dipende.

Giornata bella lunga da quaranta chilometri, suddivisa in due parti. Il sentiero di per sé non è stato impegnativo, ma sono riuscito a portarla a casa solo perché ho fatta una pausa pranzo degna di questo nome: mi sono fermato al Fish Lake resort per integrare il cibo per i prossimi giorni e ne ho approfittato per mangiare due hamburger con patatine. Avendo saltato Ashland città, è stata una pausa obbligata. Mi ha costretto ad allungare la tappa di oggi di ben quattro miglia, ma ne è valsa la pena. Ora mancano una cinquantina di chilometri al Mazama Village e al parco di Crater Lake – parco che, ahimè, è chiuso per un incendio che si è sviluppato abbastanza vicino.

Come sempre accade quando cammino da solo, ho lasciato spazio a parecchi pensieri. Pensavo “che cosa scrivo oggi? Cosa andrà sul blog?” Potrei scrivere delle puntate di podcast che sto ascoltando sulla politica americana che sta vivendo alcune settimane a dir poco turbolente – e assai interessanti. A me poi è sempre piaciuto seguire questi mesi che precedono un’elezione presidenziale. Qui sul trail devo sempre fare una selezione dei contenuti da seguire, e credo sia un bene: meno rumore, più segnale. È una virata (obbligata) verso l’essenziale che vorrei implementare anche una volta tornato a casa.

Mentre ero al resort per pranzo, ho ricevuto un messaggio audio di un’amica a cui avevo chiesto degli aggiornamenti che lei stessa mi aveva promesso. Mi ha raccontato delle sue decisioni di rimanere in Italia e continuare a provare a diventare insegnante di ruolo, un obbiettivo difficile da raggiungere a causa della complicata burocrazia. Ha mancato la scadenza per iscriversi ai nuovi “corsi abilitanti”, costosi, e dovrà sostenere la prova orale di un concorso di cui non si sa nulla riguardo la data. Tutta la scuola funziona così in Italia: non si sa quando o come, ma prima o poi succede. Lei vuole rimanere in Italia per la sua rete sociale e la sua famiglia, due cose che rendono molto difficile considerare un’opzione che costringerebbe a ripartire per l’estero. Il problema è che le tocca accontentarsi di qualunque sia la situazione attuale sul fronte scuola. E quando non fai che accontentarti, poi pensi sempre e solo al ribasso.

Era poi inevitabile che pensassi alla mia carriera lavorativa. Cambierà? O meglio: avrò il coraggio di cambiare qualcosa? Ho pensato che essere qui, a camminare per migliaia di chilometri – di cui ho già percorso più della metà – è la dimostrazione che posso perseguire qualsiasi obiettivo che mi metta in testa; non devo più dimostrare niente a nessuno perché questo viaggio è quella dimostrazione. Devo solo applicare la stessa tenacia e determinazione a un altro progetto, quello di un cambio di carriera. Quanto più difficile potrà essere che decidere di attraversare da sud a nord un intero stato?

Quando sarà davvero finita, cosa farò? Cioè: cosa farò letteralmente se mai riuscirò a toccare il monumento del Northern Terminus? Oggi mi è venuta un’idea: girerò un breve video in cui ripeterò una battuta di un famoso film: “Sono un po’ stanchino.” Ma aggiungerò: “adesso è ora di tornare a casa”. Perché lo so già che avrò una voglia incontenibile di tornare. Si chiama nostalgia ed è una cosa buona.

Enne meno uno

Sono a meno di novecento miglia dal confine con il Canada1. Lo so che un miglio non è un chilometro, ma voglio soffermarmi un attimo su quel numero: ha solo tre cifre.

Sono ormai quasi quattro mesi che sto faticando per ridurre un numero di quattro cifre apparentemente insormontabile; un numero che, sulla carta, non sembrava folle volerlo percorrere a piedi. Certo, mancano ancora diverse centinaia di miglia, ma ora posso dire che è una distanza che ho già camminato – anzi, l’ho fatto già due volte. Anche questo è un traguardo importante, da contemplare e di cui essere orgoglioso.

Però… C’è sempre un però: si cammina e si pensa solo giorno per giorno. Non si può che ragionare sempre allo stesso modo: quanto manca al prossimo rifornimento? Come è meglio suddividere questa tappa tenendo conto di dove pensiamo di trovare l’acqua? Quante miglia riuscirò a fare domani, dopo che oggi ho avuto dei piccoli fastidi muscolari al ginocchio? È questo il tipo di domande che continuo a farmi, sempre, ogni giorno (o quasi).

Il trail però mi sta costando parecchio in questi giorni. Da quando sono tornato a camminare dopo la pausa lungo la costa, ho ritrovato il mio dolore al ginocchio (anche se i muscoli sono assai più robusti) e molta meno motivazione. C’è una formula empirica che prova a spiegare questo fenomeno: giorni fuori dal trail costeranno giorni di recupero. Perciò per riprendermi davvero da quei quattro giorni di riposo – uno e mezzo a Chester e i due e mezzo ad Arcata – mi servirebbero ben tre giorni, cioè almeno fino a domani. Non c’è una dimostrazione a questa formula, ma è un modo concreto per dire che più ti allontani dal trail e dalla vita sul trail, più farai fatica a tornarci.

Ma non dovrebbe essere il viaggio di una vita questo? Come puoi non volere continuare? Cos’è che demolisce la motivazione o rende sempre più difficile continuare? Non ho una risposta, né credo che ne esista solo una. Ecco alcune idee a cui ho pensato oggi.

Camminare è routine

Camminare è diventata una routine, insieme a tutte le attività annesse. Qualsiasi routine a un certo punto ci stanca, siamo fatti così.

Quali novità?

A parte l’ambiente, stiamo rivivendo le stesse cose giorno dopo giorno. Non ci sono più molte cose completamente nuove da scoprire per la prima volta, e le miglia ormai passate hanno lentamente scolorito le sgargianti novità delle prime settimane.

Voglia di casa

Comincia a farsi sentire la “voglia di casa”, un termine un po’ generico che può includere qualsiasi cosa che faceva parte della nostra quotidianità: dal vedere il nostro partner per prima cosa la mattina alla strada in bici verso l’ufficio. Questo crescente desiderio di tornare a ciò che abbiamo lasciato è diretta conseguenza del tempo passato: centodieci giorni sono abbastanza per radicare qualunque cambiamento. L’idea di “casa” è anche un po’ astratta e difficile da definire. Ne parlai col mio compagno di viaggio l’anno scorso, mentre camminavamo insieme verso Santiago de Compostela. Quando siamo lontani da quella che per noi è casa, come possiamo non sentirne la mancanza quando ci spostiamo ogni giorno, senza sapere bene dove dormiremo la sera? Come e dove può un viaggiatore sentirsi davvero a casa? Non saprei dire se queste domande nascano naturalmente perché da millenni l’uomo sapiens è una creatura sedentaria, ma mi sembra plausibile come ragione.

Ho avuta notizia di almeno un paio di persone con cui ho camminato per qualche giorno che hanno abbandonato e sono tornate a casa, ovunque sia per loro questo posto. Ora più che mai, anche se sembra di essere arrivati perché mancano solo ottocento e qualcosa miglia, bisogna accudire la motivazione e proseguire con piccoli traguardi. Sembra assurdo, ma più mi avvicino al confine, più mantenerla viva è più difficile del previsto. So anche un’altra cosa: non si può tenere alta la motivazione con spinte negative: la più ovvia di tutte è “se dovessi abbandonare ora lo rimpiangerei per sempre”. No, purtroppo non funziona così.

Le pause costano

Giornata molto lunga e intensa oggi: quasi quaranta chilometri, usciti da Ashland alle otto passate, le mie gambe non hanno retto tutta questa fatica in un giorno solo dopo cinque giorni di riposo.

Tecnicamente non sono stati giorni di “zero” perché ci siamo spostati verso nord1 – e anche parecchio – ma le gambe non hanno camminato più ai ritmi a cui le avevo abituate fino a Chester. Già dopo meno di venti chilometri sentivo i muscoli indolenziti, dolori alle piante dei piedi, e un lieve fastidio al ginocchio sinistro, proprio dove era comparso diversi mesi fa, a pochi giorni dall’inizio. Sembrava di non aver mai camminato.

C’è stato un lieto fine anche a questa giornata sfiancante: arrivati al campo (un campeggio attrezzato), dopo aver girovagato un po’, incontro Daryl, il “camp host” che vive qui con la moglie e la figlia di un anno. È un veterano dell’esercito – è stato in Germania, in Iraq e Afganistan – e adesso è qui a gestire il campeggio, forse per fare un po’ di soldi visto che vive in un camper. Fa un po’ strano vedere queste persone che hanno fatta questa scelta, non so quanto costretti dal costo della vita proibitivo per i loro stipendi. Di certo in Oregon la vita costa meno che in California.

Daryl ci ha offerta la cena (un hamburger e svariate verdure), da bere, e una doccia. L’ho già scritto e lo faccio di nuovo: è sempre confortante incontrare queste persone che ti offrono tutto quello che hanno – Daryl ci ha chiesto se ci servisse internet, visto che paga più di cento dollari al mese per Starlink – spesso senza chiedere nulla in cambio. Un grazie è tutto ciò che vogliono sentirsi dire: sanno che hanno aiutato, seppur con poco, delle persone che hanno davvero apprezzato il loro gesto. Che forse sia più semplice avere questa attitudine a offrire cosa si ha a chi ne ha bisogno quando si ha poco? Che poi cosa significa “poco”? Chi mi dice che ciò che hanno Daryl e sua moglie non sia ben più che sufficiente per loro? Poco è come alto e basso, nord e sud, prima o dopo: sono tutti concetti relativi a un punto di vista particolare, ma noi crediamo che ne esista uno assoluto e proviamo a misurare tutto da quel punto di vista. Non dovremmo dimenticarcelo.

Oregon 🌲

Altro cambio di programma oggi. Infastidito dall’orario dell’ufficio postale di Seiad Valley che mi ha costretto a buttare via mezza giornata – ma forse avrei potuto pianificare meglio questo stop – mi sono convinto che sarebbe stato meglio essere già ad Ashland, in Oregon.

Così, dopo aver ritirato e rispedito i pacchi, abbiamo deciso di cercare un modo per arrivare in Oregon e ripartire a camminare da là. Non è stato facile, ma alla fine una fortunata coincidenza ci ha fatta incontrare una ragazza che si era resa disponibile a dare passaggi in zona. Un’incomprensione ci ha fatto credere che ci avrebbe potuti portare fino ad Ashland, ma poi scopriamo che c’è una città omonima che non è affatto in Oregon. Nonostante ciò, Ann ci ha comunque accompagnati fino al lodge in cui avevamo deciso di passare la notte.

C’è un grande “però” oggi, perché abbiamo saltato il confine con l’Oregon lungo il trail. Mi sarebbe proprio piaciuto attraversare il confine tra i due stati a piedi, mentre l’ho fatto in macchina. Devo tornare al più presto sul trail perché sto perdendo un po’ di connessione con ciò per cui sono venuto fin qui e che mi ha spinto finora. Forse è un po’ di stanchezza, forse un po’ di preoccupazione per i possibili problemi che i prossimi incendi potrebbero procurare.

Anche se non sono ancora davvero tornato sul trail, ne ho riprese le abitudini dopo i due giorni di detour sulla costa. E mi sono accorto di una cosa: quando parlavo con Ryan, certe volte riemergeva uno strano bisogno o impulso di mostrarmi sempre sul pezzo. Che si parlasse di libri, di algoritmi, di machine learning, o di qualsiasi altra cosa io dovevo essere competente. Mi è sembrata riemergere la sindrome più celebre di tutte, quella di sentirsi un impostore, qualcuno che in realtà dissimula, e deve perciò fare una doppia fatica per convincere gli altri che non è così. Quando però penso al trail, alle mille e passa miglia camminate, a tutte le difficoltà che ho superate, le fatiche che mi hanno piegato e quelle che mi hanno insegnato così tanto di ciò che ancora non sapevo, tutto ciò è dannatamente reale, è concreto, l’ho fatto io e l’ho fatto per davvero. Non mi sentirei mai di essere un impostore parlando del PCT, come potrei? E allora perché in quegli aspetti della mia vita che hanno comportato altrettante fatiche e difficoltà, seppur in altra forma, sento di non essermele meritate? Perché quando ripenso al lavoro mi dico “dove sono adesso è l’unico posto in cui potrei stare”? Perché non credo sia possibile superare me stesso, andare oltre ciò che conosco e sono adesso proprio come ho fatto in questi mesi sul trail?

Sono domande molto aperte perché non ho neppure un indizio di risposta, ma sono sicuro che ci ritornerò. E domani, tornando per davvero sul trail, metterò giù anche il piano più concreto che posso definire ora per il mese e mezzo che mi rimane.

Siamo hiker professionisti

Back on trail, ma non con troppa voglia di tornare a camminare. I due giorni ad Arcata sono stati rilassanti e rigeneranti. Soprattutto per il clima perfetto: temperatura massima mai sopra i venti gradi, minima intorno ai quindici. Si riposava da dio con finestra aperta e sacco a pelo mezzo chiuso per l’aria frizzante che ci regalava l’oceano 🌊

La mancanza di desiderio di tornare a camminare ha forse una duplice ragione: primo, il clima nella California più centrale – cioè nell’entroterra – è davvero pessimo. Caldo e qualità dell’aria scadente a causa degli incendi e dell’assenza di pioggia da mesi ormai. Secondo, nonostante l’Oregon sia ormai vicino (sessanta miglia), purtroppo è piagato da numerosi incendi che almeno fino a Crater Lake non renderanno il camminare troppo piacevole. In più potrebbero costringere ad altre chiusure, quindi altre deviazioni e altri cambi di programma.

C’è forse una terza ragione. Stare a casa di Ryan, ritornare a contatto con qualcuno che fa una vita normale, mi ha ricordato di nuovo che anch’io ne ho una a cui ritornerò – e una parte di me già vuole ritornarci. Sono via da più di tre mesi, e ciò che sto facendo è qualcosa che ribalta del tutto qualsiasi routine, azzera molte abitudini, e ti fa dimenticare temporaneamente di tante cose. Per esempio, com’è lo stare seduto davanti a un computer. Non è che brami dalla voglia di essere risucchiato di nuovo da quella vita – di cui peraltro vorrei cambiare un po’ di cose – ma alcune cose mi mancano. È normale che sia così.

Ho già scritto di quanto mi abbia fatto piacere conoscere Ryan: i discorsi con lui sono stati interessanti e stimolanti, mi ha dato un po’ di food for thought da cui spero di ricavare qualcosa. Grazie ancora Ryan per l’ospitalità e tutto il resto!

Sulla via del ritorno verso la California oppressa dalla calura, ci siamo fermati al Redwood State Park1, celebre per alcuni esemplari millenari di Sequoia sempervirens. È stato un giro breve perché avevamo circa tre ore di viaggio fino a Seiad Valley, ma tornando alla macchina abbiamo incontrati due bambini che aspettavano i genitori seduti nel cassone di un pick-up. Il più grande ci chiede dove stessimo andando, e io gli rispondo “we are hiking”. “For how long?” mi chiede il bambino. “About two thousand miles”. Lui smette di mangiare da un pacchetto di patatine e sgrana gli occhi; urla alla madre “mom, mom, these guys are hiking for two thousand miles. I want to have a picture with them! Are you professional hikers?”

Scambiamo due parole con i genitori, raccontiamo un po’ del migliaio di miglia passate, e scattiamo la foto con il ragazzino. Ai suoi occhi, forse siamo davvero degli hiker professionisti. Cinque brevi minuti di celebrità che ci hanno ricordato quanto unico e di valore sia il viaggio che stiamo facendo. Questo dovrebbe bastare per rinvigorire la motivazione. Allez che domani si torna a camminare, a essere hiker professionisti.

A relaxing detour

Ieri uno zero a Chester, molto relax, molto caldo, e abbastanza cibo. Poco altro. A dire il vero, già venerdì pomeriggio ci siamo goduti un po’ di riposo. Oggi, invece, in circa cinque ore di macchina, ci siamo spostati dall’entroterra alla costa, da Chester fino ad Arcata, poco più a nord di Eureka.

Siamo ospiti di Ryan, amico californiano di Fabio (non si vedevano da cinque anni). Lui studia alla Humboldt University, e ha guidato quasi quattro ore oggi per venire a prenderci a Redding e portarci a casa sua. Un bel detour parecchio fuori dal PCT, su cui ritorneremo martedì sera, e mercoledì riprenderemo a camminare.

Come sempre accade quando mi allontano dal trail, il mondo normale torna a bombardarmi di richieste di attenzione. Già ieri sera ho perso un sacco di tempo navigando tra blog, leggendo a pezzi alcuni articoli salvati non so più quando né perché o cercando di sistemare un paio di errori del mio blog. Il trail mi sta insegnando che basta davvero poco per essere soddisfatti, ma è talmente difficile mettere in pratica questa evidenza una volta usciti dalle condizioni sperimentali che la rendono possibile. Perché continuiamo a volerci sommergere di roba?

Ho chiacchierato con Ryan diverse volte, in viaggio e poi a cena. Ho scoperto che abbiamo alcune passioni in comune (la lettura), che gli interessa l’AI e le intersezioni con la filosofia e l’etica, e che ascolta parecchi podcast interessanti (alcuni dei quali me li sono segnati, tanto per aggiungere altra roba alla lista). Abbiamo anche parlato di equilibrio nella vita (trail life vs the rest), del perché non riusciamo a dire basta quando abbiamo tutto ciò che ci serve e desideriamo, e di paradossi della scelta (fear of a better option) in molti ambiti della vita. È una persona molto intelligente, perciò è un piacere dialogare quasi di qualsiasi argomento.

Domani non so bene cosa farò sebbene ci sia sempre molto da fare. La spesa, una buona colazione, magari un giro in qualche negozio di attrezzatura per un paio di bacchette nuove, il barbiere, provare a chiamare a Sierra City per capire se potrebbero rispedirci i pasti disidratati arrivati in ritardo. Vorrei davvero fare tutto, ma mi voglio anche godere questo bel detour perché era da tanto tempo che non vedevo il mare così da vicino.

Sono solo a metà?

No, sono già a metà. Non importa davvero quanto tempo ci abbia messo; e se a qualcuno importasse, significa che non sta guardando ciò che conta davvero. Ho percorso 1325 miglia a piedi, cioè 2183 chilometri. È un numero impressionante non perché sia grande in sé (non lo è), ma perché ogni “più uno” che lo ha incrementato da zero al valore di oggi ha rappresentato una sfida per me, piccola o grande che fosse. Se per qualche ragione fossi costretto a tornare a casa domani, potrei già dire di aver imparato tutto ciò che volevo imparare – e molto altro ancora potrei.

Come tutte le giornate in cui la meta è una città – che significa un po’ di riposo – anche oggi è passata rapidamente, senza troppa fatica. Ho di nuovo camminato in gran parte da solo perché ormai Fabio e io abbiamo due ritmi di camminata troppo diseguali, ma va bene così. Ho pensato a un po’ di problemi abbastanza banali di termodinamica e mi sono vergognato con me stesso di non essere riuscito a trovare una soluzione senza poter consultare un libro. A ben pensarci, non li ho risolti del tutto nemmeno ora, ma non ho avuto troppo tempo. L’intero weekend ci sarà tempo per tutto, anche perché i prossimi piani prevedono di saltare le prossime miglia fino a poco prima del confine con l’Oregon (sempre che rimanga fattibile per via del Shelly Fire). Sarà un vero cambio di scenario, quasi un nuovo inizio se dovessi ripartire da Ashland, prima città che si incontra in Oregon.

Ho camminato le ultime miglia di oggi con Andrew, ragazzo inglese con cui ho cominciato proprio centodue giorni fa. Abbiamo anche cenato insieme e parlato di quali siano stati i momenti più duri finora, ma anche quelli più soddisfacenti e già indimenticabili. Nel suo inglese britannico di cui a volte non capisco molto, ha detto una cosa che mi è rimasta impressa: stiamo facendo una cosa per cui serve una tenacia estrema, qualcosa che non molte persone sono in grado di perseguire come frutto di un progetto, di una scelta libera e volontaria. Dopo una cosa come il PCT, sappiamo di essere in grado di fare tutto ciò che ci mettiamo in testa di fare. E non è affatto una cosa da poco. Così come abbiamo fatto la prima metà – e cioè un passo dopo l’altro – faremo anche la seconda.

Enjoy with caution

Adesso è ufficiale: anche per la geologia non siamo più in Sierra Nevada, e tutte le montagne che d’ora in poi incontreremo fanno parte della Catena delle Cascate (Cascades Range). Ci accompagneranno fino in Washington e proseguono per tutta la costa ovest del Canada.

Anche oggi ho sforato i trenta chilometri, ormai una distanza che potrei chiamare “media giornaliera”. Ho camminato e camminerò di più, ma i trenta sono una distanza che riesco a fare senza arrivare disfatto a sera; mi fermo perché sono arrivato al campo prestabilito e il programma per arrivare alla prossima città è rispettato. Domani, a poco più di undici chilometri dal campo di stasera, passeremo il midpoint del PCT. È ovviamente un traguardo simbolico, ma comunque rilevante. Sarà un altro landmark di questa impresa: avrò camminato per metà di un percorso che attraversa un’intera nazione, da sud a nord. Se servisse qualcosa di concreto, ancor più concreto di tutti i chilometri che ho già alle spalle, per dimostrare che ho davvero messo in pratica le mie intenzioni, raggiungere il midpoint è questo qualcosa. Da domani mancherà solo la seconda metà a Northern Terminus, in Canada, e non è cosa da poco.

Buona parte del percorso di oggi – e lo sarà anche domani, credo – è passata attraverso altre foreste bruciate dal Dixie Fire. Aggiungo anche un breve video che spero riesca a rendere l’idea di quanto sia vasto il danno di questo enorme incendio. Non è però stato un brutto tratto del trail; anche questo è il trail. Lo spirito di una thru hike comprende il desiderio di non scartare nulla, di provare a vivere tutto ciò che il percorso contiene. Certo, un bosco completamente morto non è un’immagine che si vede in molte cartoline. È stato deprimente, a volte, dover camminare in mezzo a tronchi bruciati, corteccia incenerita, e sabbia nera. È deprimente perché è l’esatto opposto di quella natura selvaggia e vitale che ci aspettiamo – o meglio, a cui molte favole ci hanno abituati. Quando un ecosistema come una foresta viene devastato in questo modo, l’equilibrio che prima si era costruito nel tempo non esiste più, e l’ambiente diviene come ostile a chi ci vuole passare attraverso. Mi è sembrato come se le foreste non volessero che fossi lì, non fossero più disposte a lasciarsi scoprire. Proprio come una persona che, ferita da un’offesa che non pensava di meritare, si ritira in casa propria e non vuole tornare subito a frequentare altre persone, anche gli amici più cari.

Domani arriverò anche a Chester, il che significa che sarà il momento di mettere giù nel dettaglio il piano per i prossimi giorni (e le prossime settimane). Ahimè, altri incendi stanno dilagando nel nord della California e anche in Oregon, costringendo alla chiusura di diverse miglia del trail. Vedrò cosa è più opportuno fare, ma le probabilità che si salti direttamente in Oregon, ad Ashland, non sono più così basse.

Non chiamatela vacanza

Sempre più vicino a Chester e al midpoint: mancano solo ventisette miglia, e sembra di attendere il giorno di Natale. Sarà anche perché dopo Chester i miei piani cambieranno parecchio. Ne scriverò sicuramente a tempo debito, ma ho intenzione di camminare in Oregon e Washington durante agosto, perciò dovrò pianificare attentamente dove vorrei essere. Tra Oregon e Washington, c’è una famosa manifestazione dedicata ai PCT hiker dell’anno corrente (e forse anche di quelli passati) proprio a metà agosto. Partecipare fa parte del nuovo programma.

In più, dopo essere arrivati Chester, ci sarà anche l’occasione di fare due giorni di vacanza, molto probabilmente al mare, vicino a Eureka, città nota della California del nord nella baia di Humboldt.

“Ma hai scritto vacanza?”

“Sì, perché?”

“Non sei in vacanza da più di tre mesi ormai?”

“Ti sbagli, non sono mai partito per andare in vacanza”.

Ci ho pensato parecchio stamattina a questa domanda: perché il trail non è una vacanza anche se molte persone – soprattutto colleghi, forse invidiosi – credono sia proprio così. Io credo ci siano diversi motivi, provo a fare una lista ordinata dei miei pensieri di stamattina.

1) Un vacanza è un benefit

Questa è quasi la definizione da vocabolario. Andare in ferie significa sfruttare dei giorni maturati col proprio lavoro, giorni che saranno retribuiti normalmente. C’è chi ne ha di più e chi ne ha di meno. È perciò sia un diritto che un premio.

2) Una vacanza non costa nulla

E i soldi per il resort alle Maldive? O per quell’agriturismo con spa in Puglia, ricavato da un vecchio casolare? E i voli? Certo, qualunque vacanza costa qualcosa in denaro. Ma il denaro è solo un’altra unità di misura del nostro tempo a disposizione, perciò qualunque cosa costa. Io qui intendo un altro tipo di costo: a che cosa dovrò rinunciare? Cosa dovrò sacrificare? Avrò il coraggio di abbandonare questa o quella cosa a cui sono così abituato? Un lungo trail è una costante rimessa in gioco di qualcosa che credevamo di conoscere o avere saldamente in mano. Non c’è giorno in cui non accade.

3) In vacanza si cerca l’assenza di routine

E non vuol dire rimanere sdraiati sotto l’ombrellone tutto il giorno. Ognuno ha la sua idea di riposo o relax. Intendo dire che lo scopo principale di una vacanza è quello di sostituire, anche se per un breve periodo, le routine che regolano la nostra vita quotidiana, siano lavorative o familiari (o entrambe). Non chiamerei vacanza una settimana di volontariato a pulire i boschi in Abruzzo, per quanto possa essere diverso dal mio lavoro abituale. In vacanza vorremmo liberarci delle preoccupazioni e incombenze che fanno parte della vita a cui, prima o poi, torneremo.

4) Una vacanza non comporta sfide

Certamente anche durante una vacanza – come un’escursione nel deserto giordano – dovrò mettere in conto qualche disagio da sopportare. Però difficilmente sarà qualcosa di ordinario: pensando a una vacanza, mi immagino qualcosa che si adatti alle mie esigenze o i miei desideri; cerco, nei limiti del possibile, qualcosa che non mi metta costantemente alla prova. So che non dovrò camminare per decine di miglia al giorno con uno zaino a volte molto pesante; so che non dovrò affrontare altitudini elevate o deserti molto caldi; non dovrò lottare con me stesso per mantenere viva la motivazione o affrontare solitudine e isolamento, momenti di dubbio e voglia di lasciare andare; non dovrò fare fatica per adattarmi a uno stile di vita ridotto all’essenziale, perché qualsiasi cosa mi porto avrà un peso, poco o tanto che sia.

Sono più di tre mesi che cammino con una direzione in testa, seguendo un percorso che si snoda lungo l’intera costa ovest degli Stati Uniti. Non so cosa stia facendo esattamente – la chiamano thru hike – ma sono abbastanza certo che non possa davvero essere chiamata vacanza. E se mi sono bastati pochi giorni per intuirlo, ora ne sono totalmente certo.

Il Dixie Fire

Nel luglio 2021, un incendio è scoppiato nella California settentrionale, diventando rapidamente un evento catastrofico che ha bruciato un’area di 3’900 chilometri quadrati, rendendolo il singolo più grande incendio nella storia della California. È stato soprannominato Dixie Fire, dal nome di una strada vicina al punto in cui è divampato.

Per dare un’idea più concreta, l’area bruciata da Dixie è stata più grande della superficie del Lussemburgo (2’586 chilometri quadrati) e circa otto volte quella del Lago Tahoe. È stato il primo incendio mai registrato ad aver bruciato porzioni delle foreste in quota della Sierra Nevada. Innescato da un albero caduto su una linea di distribuzione della Pacific Gas & Electric (PG&E) vicino alla diga di Cresta, l’incendio ha devastato il paesaggio, bruciando per 104 giorni prima di essere completamente contenuto il 25 ottobre 2021. Il rogo ha cancellato la città di Greenville in soli 30 minuti, ha distrutto oltre 1’300 strutture, e danneggiato altri 94 edifici nelle contee di Butte, Plumas, Lassen, Shasta e Tehama, costringendo migliaia di persone a evacuare le loro case. Alcune di loro probabilmente non l’avrebbero più ritrovata casa loro. Non è la prima volta che un incidente alla rete di distribuzione elettrica in California è la causa di un incendio: nel 2018, il Camp Fire1 è iniziato proprio da un altro guasto della rete gestita dalla PG&E.

La prima causa di questo tipo di incendi sono le attività umane, incidenti spesso non intenzionali ma anche comportamenti ignoranti di alcune regole di base – per esempio, come estinguere un fuoco da campo. La seconda causa accertata sono i temporali estivi durante i quali non piove, ma fulmini e vento riescono a fare ancora più danni dell’acqua. Tuttavia, l’ingrediente fondamentale di queste devastazioni è, senza troppi giri di parole, riconducibile alle attività umane2, che da anni stanno contribuendo a far diventare la California sempre più arida.

Così oggi abbiamo camminato quasi l’intera giornata in ciò che rimane delle foreste bruciate tre anni fa. Le foto rendono solo parzialmente l’idea di che cosa sia. Si respira polvere e cenere, anche senza vento, e hai sempre paura che quel grosso tronco spezzato alla base e in bilico appoggiato a un altro albero ceda all’improvviso mentre ci stai passando sotto. Mi sono lamentato spesso della scarsa manutenzione di questi boschi, ma come si potrebbe risolvere un danno così vasto? Quanto potrebbe mai costare allo stato della California? Mi sembra che ciò succede sia che sentieri meno battuti vengono semplicemente abbandonati, sperando che gruppi o associazioni di volontari si prendano carico di fare un po’ di manutenzione.

Forse sarà stato perché la meta finale di oggi era una città, ma non ho sentito troppo l’impegno del tratto di oggi – altre ventidue miglia (35 km) con un lungo tratto di circa sei miglia di salita continua. Dopo pranzo, conclusa la salita, ci rimanevano soltanto sette chilometri, che abbiamo immediatamente deciso di abbreviare non appena abbiamo incontrata una strada sterrata: più tornanti, maggiore pendenza, ma in un’ora e mezzo siamo arrivati al punto in cui avremmo dovuto trovare un passaggio a Quincy. Quando però la giornata sembrava finita, scopriamo che la strada dove siamo arrivati non è molto trafficata; una ragazza che si è appollaiata al bordo della carreggiata ci dice che negli ultimi venti minuti sarà passata solo una macchina. In questi casi, puoi solo cominciare a credere nella fortuna e sperare che sia il tuo turno. E ci è andata relativamente bene: mentre ero letteralmente in mezzo alla strada a parlare con un signore alla guida di un pick-up che si era fermato nonostante andasse nella direzione opposta, un’altra macchina ci sorpassa veloce e inchioda a bordo strada cinquanta metri più avanti. Un tizio giovane scende e ci cammina incontro un po’ zoppicante. Lavora per le poste e sì, sta andando a Quincy. Oh yes!

Arrivati Quincy, la modalità “relax cittadino” prende subito il sopravvento: abbiamo già un posto dove dormire – saremo ospiti da Charles, trail name Pounder, un trail angel che ha fatto il PCT negli anni ‘90 e ora è un attivissimo membro della PCTA – perciò il numero di problemi da risolvere si riduce a uno solo: dove trovare del buon cibo e della frutta fresca.

Domani mattina dovremo preoccuparci del cibo fino a Chester, la prossima città che incontreremo dopo il tanto agognato midpoint. Ma per stasera, ci godiamo una buona cena in un ristorante messicano e un po’ di socialità con gli altri hiker3 ospiti da Pounder.